Des rails. Encore des rails. Nikolaï décida qu’il était temps de faire une pause. Métro… Train… Métro… Train… Métro… Train… Le rythme durait depuis trop longtemps. Obsédant. Ce n’était pas « Donna Lee ». Non. Pas l’un de ces tempos rapide qu’il aimait tant. Non. Juste un cadencement auquel il ne pouvait échapper. Le cadencement de sa plus belle échappée. Quatre jours plus tôt, il quittait Saint-Petersbourg et son petit appartement collectif de Babushkina Ulitsa au bord de la Neva prise par les glaces. Station Proletarskaïa en direction de Nevskiy Prospekt, express de nuit pour la capitale soviétique, métro jusqu’à la gare de Moskwa Bieloskaïa, et enfin, après quarante-trois heures de train direct, Nikolaï et sa contrebasse entraient dans les couloirs du R.E.R.

(…)

Des rails. Toujours des rails. « … terminus du T.G.V. », la musique des mots était presque la même des deux côtés de sa frontière. Elle disait la fin de la première étape. Tout à coup, il retrouva ce sentiment de légère angoisse qui, à Paris, l’avait fait hésiter : pour seule boussole, quelques bribes d’anglais et là, en face de lui, Grenoble, la ville, sous la neige. L’univers urbain occidental le déconcertait encore et c’est tout juste s’il remarqua les formidables murailles rocheuses qui, où que porte le regard, barraient l’horizon. Sa préoccupation du moment était ailleurs. Déjà, la nuit précédente avait été épouvantable : à peine évadé des interminables couloirs du métro et de ces damnées portes automatiques, Nikolaï s’était effondré sur un banc de la gare de Lyon. Mais comment s’assoupir sereinement sur des sièges aussi peu adaptés au repos horizontal tout en veillant d’un œil sur la contrebasse ? Décidément, il était temps de faire une pause.

De Grenoble, il ne connaissait rien. Rien, ou seulement le peu que ses manuels de géographie du palais des pionniers lui avaient appris : « Ville universitaire française, située dans le massif des Alpes, sur la rivière Isère. Les Jeux olympiques d’hiver s’y sont déroulés en 1968. Nos athlètes y ont remporté de nombreuses médailles. »

(…)

Point à la ligne. Nulle part ailleurs, il n’avait pu lire quoi que ce soit à propos d’un quelconque festival de jazz à Grenoble. Mais qui pouvait bien se préoccuper de musique noire américaine dans la Russie brejnevienne ? Aujourd’hui, les choses avaient un peu évolué. A Saint-Petersbourg, son ami David faisait vivre tant bien que mal un petit jazz-club et Nikolaï s’y produisait aussi souvent que possible lors de mémorables jam sessions. Un soir de février, l’année dernière, il y avait rencontré des musiciens français. Un journaliste de Grenoble les accompagnait et lui avait fait cadeau d’un exemplaire de sa revue. Jazz Hot. Ils avaient bu et bavardé, de tout et de rien, de choses et d’autres, mais Nikolaï avait gardé ancrée en mémoire cette information sur un festival qui, depuis quelques années, accueillait des jazzmen soviétiques. A la fermeture du club, il avait insisté pour inviter les Français chez lui. Il faisait froid, très froid. Il était tard, fort tard. Sa banlieue était loin, trop loin. Et évidemment, le trolley ne roulait plus. Il y avait bien ce chauffeur turc toujours aux aguets sur le trottoir d’en face dans l’attente de clients, mais comment faire entrer un big band dans une Lada ? Après maintes palabres et force devises, le Turc leur avait dévoilé ses ressources cachées : un minibus qui dévalait l’avenue déserte à tombeaux ouverts fut stoppé net d’un signe de la main. Quelques minutes plus tard, l’orchestre au complet fonçait en direction de Babushkina Ulitsa.

Le lendemain, Nikolaï regretta d’avoir eu l’esprit trop embrumé pour leur demander leurs adresses.

(…)

Il lui fallait maintenant trouver le festival. Mais où ? Il était déjà tard et il ne se voyait pas arpenter la ville avec sa contrebasse. A Saint-Petersbourg, il n’était pas rare qu’ils fassent plusieurs kilomètres ensemble. À pied. Sous la neige. Mais à Saint-Petersbourg, il savait toujours où aller. À pied, chez son saxophoniste qui habitait si loin de l’arrêt de bus. Ou à pied, chez lui, après la fermeture du jazz-club.

Mais où à Grenoble ? Sur un plan, il repéra l’université, la rivière Isère et le village olympique. Mais pas les Alpes. Ni le jazz. Un point, pourtant, semblait plus coloré que les autres, comme si les énergies de la ville se concentraient là. Il décréta que si tous les autobus de Grenoble tournaient autour de cette place de Verdun, c’est qu’il devait forcément s’y passer quelque chose. Le 602 était là, devant lui, et il décida d’y monter. Mais comment faire entrer un contrebassiste avec son instrument dans un autobus ? Déjà dans le T.G.V., Nikolaï avait eu des problèmes. Sa contrebasse était posée sur un siège à côté de lui, mais il avait cru comprendre, à son air fâché, que le contrôleur voulait lui faire payer une seconde place. L’affaire s’était terminée dans le compartiment à bagages, lui sur un strapontin, elle encombrant l’allée.

Curieusement, le 602 était presque vide et un passager l’aida même à y faire entrer son instrument. Machinalement, il explora le fond de sa poche pour en sortir de la menue monnaie, mais il chercha en vain la petite boîte grise qui, dans tous les autobus soviétiques, accueillait les cinq kopecks règlementaires dont chacun s’acquittait. Du regard, il interrogea le conducteur qui lui montra une autre boîte, bleue, et lui remis un ticket en échange de quelques francs.

Nikolaï s’était assis côté fenêtre. Le nez collé à la vitre, il tentait maintenant de déceler le moindre indice qui pourrait le mettre sur la piste du jazz. Depuis que le bus avait quitté la gare, quelque chose le perturbait. Un sentiment diffus qu’il avait du mal à cerner. La première affiche du festival, sur le boulevard Gambetta, fut comme un déclic : s’il n’avait pas eu besoin de gratter le givre sur la vitre pour l’apercevoir, c’est que le bus était chauffé (et pas seulement pour le conducteur), même en plein hiver. Nikolaï sourit intérieurement de sa naïveté, tout en se disant qu’il devait être sur la bonne voie. Il se recala tranquillement dans son siège.

A l’approche de la place de Verdun, le tempo s’accéléra. D’abord, quelques vagues stridences. Puis de la musique. Venue d’où ? Nikolaï écarquilla les yeux. Et les oreilles. Son bus se faisait dépasser. Par un autre bus. Mais était-ce vraiment un bus ? Un saxophoniste sur la plate-forme arrière. Habillé comme un cosmonaute. Deux immenses haut-parleurs. Et le mot « jazz », inscrit partout. En gros. Fébrile, Nikolaï courut à l’avant pour ne rien perdre de l’apparition. C’était elle, évidemment, qu’il lui fallait suivre pour trouver le festival.

Arrivé à l’arrêt Verdun, le jazz-bus avait déjà fait le tour de la place. Il bifurquait maintenant dans une petite rue sur la gauche. Le 602, lui, devait continuer tout droit. Nikolaï bondit à l’extérieur. Avec toute la célérité que pouvait lui consentir encore son encombrante compagne. Courir ? Inutile. Il n’y arriverait jamais. Un T.G.V. gris-bleu au nez coupé arrivait à droite. Les rails semblaient aller dans la bonne direction. Nikolaï s’engouffra dans le tramway. Il scrutait maintenant les rues et leurs mille lumières. En quête d’une note. Bleue. A la station suivante, toujours rien. Le flot des passagers. Montant. Descendant. Comme le lent ressac de la Baltique. C’est tout juste s’il remarqua une vague plus haute que les autres. Le tram s’apprêtait à redémarrer lorsqu’une furie rousse écarta les portes à grand peine pour ne pas rater ce départ. Une fois de plus, Nikolaï sourit intérieurement. Décidément, ces Occidentaux se montraient toujours pressés.

* *

*

Geri était au bord de l’épuisement. Cette tournée d’hiver durait depuis trop longtemps. Surtout, elle était mal organisée. Son manager n’était pas fort en géographie : de Londres à Tokyo. De Tokyo à Oslo. D’Oslo à San Francisco. De San Francisco à Grenoble. Le tout en moins de quinze jours. Là, c’en était trop. Fatigue. Décalage horaire. Après la tournée, il faudrait remettre les pendules à l’heure. Changer de manager.

Oh certes, tout le monde était aux petits soins. Vols première classe. Nuits en palaces. Repas dans les meilleurs restaurants. Mais somme toute, rien qui ne soit injustifié. En trois ans, son duo avec Sonny avait atteint des sommets. Pas courant pour des musiciens de Montréal. Le jazz consacre plus volontiers les formations nées à New York City. Mais Geri revendiquait haut et fort sa nationalité canadienne et sa francophonie.

À Grenoble, pour la dernière date de cette tournée, ils devaient se produire à quatre reprises. Lors de la grande soirée d’ouverture du festival. Puis, pour un concert gratuit à l’heure du déjeuner dans le cadre des « Midi Jazz Tag ». Et enfin à l’occasion de deux spectacles privés. L’un dans un appartement (l’idée d’une prestation très intime les avait séduits). L’autre ce soir, en avant-première pour les organisateurs.

Sonny n’était pas avec Geri dans la limousine qui les attendait à l’aéroport de Lyon. Perdu lors du transit à Paris. Ce n’était pas la première fois. Mais l’incident agaçait toujours Geri. Depuis qu’ils tournaient ensemble, Sonny cherchait systématiquement à s’échapper du circuit. « Pour prendre l’air », disait-il. L’air du temps, probablement. En y réfléchissant un peu, Geri regrettait parfois de ne pas s’accorder davantage de temps pour mieux connaître les villes où le duo se produisait. Mais la logistique prenait toujours le dessus. Avion, palace, salle de concert, essais de son, restaurant, spectacle, palace… Et le cycle recommençait. Imperturbable. Finalement, Sonny avait sûrement raison. Après leur séjour, Grenoble ne serait qu’une ville, anonyme, de plus. Comme tant d’autres. Seuls quelques courts instantanés lui resteraient en mémoire. Le pont sur la rivière à la sortie de l’autoroute. Les montagnes ceinturant la ville. Et la circulation singulièrement ralentie par la neige. À cette période, à Montréal, le Saint-Laurent charriait toutes les glaces du monde, le mont Royal n’était qu’une petite bosse pour les skieurs de fond et personne ne songeait à nettoyer son véhicule avant que le salage des rues ne soit achevé.

La limousine, propre, filait en direction de l’hôtel.

(…)

Vingt heures. Le Ciel. En temps normal, Geri aurait pu trouver charmante cette petite salle de spectacle. Mais sans nouvelles de Sonny, son souci était autre. Depuis Paris, il avait bien appelé l’organisation pour dire qu’il arriverait en train. Mais à l’arrivée du T.G.V., personne ne l’avait vu. Et le concert devait débuter dans une demi-heure…

Vingt heures dix-sept. Se calmer. Un peu d’air frais lui ferait du bien. Geri quitta discrètement Le Ciel. A l’extérieur, un saxophoniste curieusement accoutré jouait du piccolo dans un bus aux couleurs du jazz.

Vingt heures vingt-deux. Jacques, le directeur du festival, décrocha le téléphone. C’était le patron d’un bar de l’avenue du général Champon. À la descente du tramway, un musicien était entré pour lui demander son chemin. « Le chemin du Ciel ? Très simple. » Il suffisait de prendre le tram dans l’autre sens. Il venait juste de le raccompagner…

Vingt heures vingt-trois. Jacques remonta les escaliers quatre à quatre pour prévenir Geri… C’était bien dans les habitudes de Sonny. Lui seul était capable de vivre une telle aventure. Geri secoua la tête en signe d’incompréhension. Sa longue chevelure rousse se déploya, lui masquant un instant le visage. Au même moment, un tramway arriva de la place de Verdun. Ils scrutèrent les passagers. Là, au milieu de la rame, une tête dépassait les autres têtes. La tête de la contrebasse. La contrebasse de Sonny. Jacques réagit au quart de tour. Courir. Vers le prochain arrêt. Maison du tourisme. Heureusement, pas trop éloigné. Geri lui emboîta le pas. Vitesse grand V. Et arriva même avant lui. Le tram allait partir. Elle eut juste le temps de bloquer les portes pour s’y faufiler.

* *

*

« Sonny ! » A peine entrée, la jeune femme rousse avait hurlé. Nikolaï sursauta. Se retourna. C’est lui qu’elle regardait avec des yeux ronds. Le moment d’étonnement dura deux secondes. Pour Nikolaï, il aurait pu durer deux siècles.

* *

*

Cette année-là, on annonça un changement de programme pour la soirée d’ouverture du festival. La célèbre chanteuse canadienne ne viendrait pas avec son compagnon attitré. Exceptionnellement, un jeune contrebassiste russe l’accompagnerait ce soir. Chacun crut à un concert unique, spécialement produit dans le cadre du festival. On ne s’aperçut vraiment des bouleversements dans la vie du duo que lorsque le label grenoblois Thelonious fit paraître un compact disque intitulé : « Geri & Nikolaï, live in Le Ciel ». Les deux premiers thèmes résumaient leur étrange histoire : « Take the A tram » et « The girl from the ligne A ».

Pascal Kober

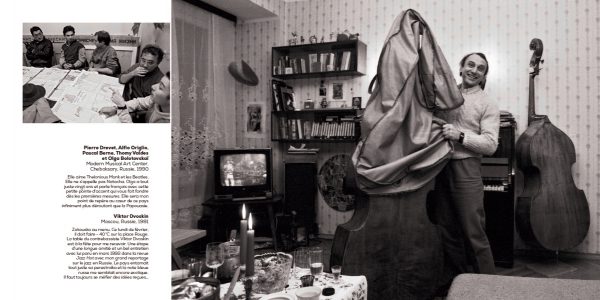

Cette nouvelle, illustrée par des photographies en noir & blanc de l’auteur, a été écrite en 1993, sur une commande de l’agence de communication Image Langage, pour une plaquette institutionnelle de la Semitag, la société grenobloise gérant les transports en commun de l’agglomération.