Steve Swallow ressemble à sa musique. Élégant, raffiné, le bassiste parle très lentement, choisit ses mots avec beaucoup de soin et n’hésite pas à prendre le temps de la réflexion avant de répondre. Un discours aussi limpide que ses solos. La jazz attitude, pour Steve Swallow, c’est une manière de vivre en versant une partie de son patrimoine d’auteur dans le domaine public. Démarche peu courante dans un univers musical généralement plus attaché aux aspects business du métier. Son disque Real book (Xtrawatt/7 521 637-2) joue ainsi le clin d’œil. Car pour tous ceux qui jouent du jazz, le Real book, l’autre, est un monument de l’histoire de cette culture. Breakfast interview au festival de jazz de Vienne…

Steve Swallow, festival Jazz a Vienne 1994, photo Pascal Kober

* *

*

De Philippe Deschepper au Transatlantik quartet d’Henri Texier, en passant par l’Orchestre national de jazz (ONJ) ou encore Michel Portal, vous êtes l’un des rares musiciens américains à avoir souvent joué avec des Français. Que retenez-vous de ces expériences ?

Difficile de répondre de manière globale… Les différences entre Texier et Portal sont tellement (il écarte les bras et rit aux éclats)… Même s’ils ont souvent travaillé ensemble, ils ne se ressemblent en aucune façon. Quant à mon expérience avec l’ONJ, elle se situe encore sur un autre registre. Au fond, je suis intimement persuadé que la musique de jazz est devenue internationale. Il n’existe aucune frontière entre les nations dans la communauté du jazz. Uniquement de bons et de moins bons musiciens. Et ce, partout et quel que soit le pays. Cela dit, je crois qu’il est toujours possible de parler avec un dialecte original. Henri Texier, en un sens, trouve son identité en tant que Breton et cela se reflète dans ses compositions. Mais il ne s’agit que d’un détail qui rajoute une petite saveur particulière à son jeu car fondamentalement, lui et moi faisons exactement la même chose. Nous sommes des bassistes de jazz. Le fait qu’il joue de la contrebasse et moi de la basse électrique n’a absolument aucune importance. Qu’il soit Français et moi Américain, non plus.

Ma prochaine question n’a donc plus de sens ! Je voulais vous demander si vous aviez observé une façon spécifiquement européenne de jouer du jazz…

Non, je ne crois pas. Mais encore une fois, il est possible de parler avec un accent. Cela ne signifie pas qu’une personne avec un accent danois sera moins éloquente qu’une autre avec un accent français. Il existe une énorme différence entre Proust et Céline. Pourtant, quelle force extrême et quelle habileté chez chacun de ces écrivains… Dans le même esprit, il serait difficile de confondre Johnny Griffin et Michel Portal. C’est une bonne chose que la musique de jazz recèle une telle diversité. Ça lui permet de rester en bonne santé. En fait, plus votre définition du jazz est particulière, plus vous risquez de tuer cette musique en la réduisant à une façon de jouer ou à une manière d’écouter.

Vos albums en tant que leader ne sont jamais des disques de bassiste…

… Non, pas du tout (rires).

Vous n’y prenez que de rares solos, la basse est souvent en arrière…

… La basse est là où elle doit se situer : au fond des choses… C’est évidemment délibéré de ma part. Lorsque j’avais treize ans, je jouais de la trompette et je venais juste de découvrir la musique de jazz. Nous commencions à travailler avec cinq ou six amis, après les répétitions du marching band. À l’époque, nous avions un Fake book (NDLR recueil de partitions piratées) et nous choisissions des thèmes de Lester (NDLR Young) et des riffs de Stan Kenton. Mais personne ne jouait de la basse. Pas même du tuba… Au bout d’un certain temps, nous avons réalisé qu’il nous manquait quelque chose d’important et nous avons décidé de prendre chacun la basse sur un thème (rires). C’est la première fois que j’ai essayé cet instrument : juste parce que c’était absolument nécessaire pour le groupe (rires). Et je suis immédiatement tombé amoureux. C’était en 1953.

La basse était-elle alors considérée comme un instrument mineur ?

Pas très intéressante pour un musicien de cet âge-là… À treize ans, vous avez envie de vous placer devant le groupe et de jouer très fort, très vite et très aigu. Or, la basse est lente, peu puissante et œuvre dans le registre grave… Mais je suis vraiment tombé amoureux. Au point que j’ai arrêté la trompette. Quand j’ai annoncé aux autres qu’à partir de maintenant, je serai bassiste, ils étaient très contents (rires). J’ai réalisé, bien plus tard, que ce n’était pas tellement le son ou l’instrument lui-même qui m’avaient séduit, mais plutôt le rôle social de la basse, le service qu’elle rend au sein du groupe. Cet aspect m’a immédiatement attiré. Il y avait là quelque chose qui me paraissait juste, qui était plus gratifiant que de simplement jouer et improviser. Et aujourd’hui encore, je retrouve souvent ce sentiment, ce merveilleux sentiment, qui fait que lorsque le saxophoniste prend un solo magnifique, le bassiste sourit secrètement car il sait que, dans un sens, c’est aussi un peu son solo (rires).

Vous avez beaucoup travaillé sur le son de l’instrument…

Immédiatement après avoir joué de la basse électrique, mes doigts ont refusé de revenir à la contrebasse. Et il y a eu un combat terrible entre mes doigts et ma tête.

Pour des questions physiques ?

Oui, purement physiques. Mes doigts ont immédiatement adoré jouer de la basse électrique, le contact de la touche, etc. C’était si irrésistible que ma main a simplement refusé de revenir à la contrebasse. Mais mon cerveau était embrouillé et fâché car il avait l’impression de perdre beaucoup de choses. Et en particulier, j’avais très peur d’oublier le son de la contrebasse. Je n’aimais vraiment pas du tout le son de la basse électrique. Depuis 1970, je me suis donc intéressé aux technologies qui pourraient améliorer le son de la basse électrique avec l’intention de retrouver la richesse, la complexité, la profondeur, le côté obscur et le mystère du son de la contrebasse. Je dépense énormément d’argent et je passe du temps avec des gens concernés par le son et les techniques d’enregistrement en studio. Certaines machines utilisées en mixage m’ont fait franchir un nouveau pas dans ce que je désire : compression, changements de phases, modules de réverbération plus performants, etc. Toutes ces choses peuvent paraître inhumaines et scientifiques si on les compare à l’art de produire un son sur un violon, mais c’est le champ de recherche nécessaire pour essayer de trouver un son complexe sur un instrument électrique. D’ailleurs, de manière étonnante, le son le plus abouti que l’on puisse entendre sur un violon est généré par un objet fabriqué au XVIIe siècle. Alors que le meilleur son électronique est probablement obtenu avec un instrument créé hier…

Par rapport à votre premier album, Home (ECM 1160 513 424-2), qui, sur le plan de l’écriture, était très proche des conceptions de la musique européenne, votre dernier disque semble marquer un retour à un jazz plus classique ?

(Longue réflexion.) Je ne suis pas sûr que j’utiliserais exactement cette métaphore de l’Europe et des USA, car il existe, chez vous aussi, beaucoup de musiques que l’on pourrait qualifier de sauvages, de féroces et d’improvisées. Mais dans le fond, oui, vous avez raison. En un sens, Home était un album un peu académique. Les textes de Robert Creeley lui apportaient d’ailleurs une dimension très littéraire. Il y avait une sorte de saveur de tradition dans ce disque, alors que sur Real book, je sens davantage le parfum de la relation à autrui.

Home était-il une forme de conclusion à vos études musicales ?

Oui… Et en fait, non (rires)… Mes études me poursuivent aujourd’hui encore (rires). Ce disque était le produit d’un système. Il a grandi dans le terreau de mes centres d’intérêts en tant qu’étudiant. C’était comme l’un de mes derniers travaux d’étudiant.

Jusque dans ses aspects poétiques ?

Oui, absolument. À cette époque, je ne me considérais d’ailleurs pas comme étudiant en musique, mais comme musicien. Pourtant, encore une fois, je voudrais immédiatement rajouter que j’apprends probablement beaucoup plus aujourd’hui. Et ma relation à l’écrit est aussi forte. Depuis que j’ai enregistré cet album, j’ai toujours eu une attitude très humble face à la littérature. Je ne la comprends pas, je ne sais pas comment elle s’organise… Bref, c’est un étonnant mystère pour moi… Avec Real book, au contraire, j’ai eu l’impression d’évoluer sur un terrain que je connais parfaitement pour l’avoir exploré aussi souvent que possible durant ces trente ou quarante dernières années.

Vous semblez toujours prendre votre temps entre deux albums…

Oui, pour plusieurs raisons. D’abord, je suis un compositeur très lent. Ensuite, j’avais besoin d’être clair par rapport à ce que je voulais enregistrer. Mon avant-dernier disque (Swallow) était très soigneusement composé et orchestré de manière très forte. Au point que j’avais écrit la partie de chaque musicien, même celle de la batterie. À la fin de cette expérience, j’ai su que je ne le referai plus (rires)…

… Trop difficile ?

Trop de travail… En outre, je voulais monter un projet dans lequel je pourrais avoir davantage confiance en mes amis. J’ai donc pensé qu’il était temps de poser un regard très clair sur certains musiciens : avant même de commencer, savoir pour qui j’avais envie de composer et écrire aussi peu que possible pour leur permettre de s’exprimer plus librement. Exactement l’opposé de cet avant-dernier disque. Ça m’a réellement pris une année ou deux pour comprendre cela et être clair à propos de mes amis (rires). Car souvent, à force de les côtoyer, vous oubliez leurs vraies richesses. J’étais également à la recherche d’une atmosphère très spécifique. D’ailleurs, je savais que je voulais appeler ce disque Real book…

C’était ma prochaine question…

Je m’en doutais (rires). Je voulais retrouver ce genre de feeling que j’ai quand je rencontre des amis en privé, sans aucun but et en dehors du regard du public. On s’assoit avec le Real book, le vrai, et on dit :

– « OK, qu’est-ce que tu veux jouer ?

– Je ne sais pas… Et toi ?

– Que dirais-tu de la page 128 ? »

Là, il y en a toujours un qui regarde et qui dit :

– « Non, je n’aime pas le thème de la page 128. Si on prenait la 132 ?

– OK, va pour la 132 (rires)… »

Vous choisissez la page plutôt que le thème ?

Oui (rires). On ne parle jamais du thème. Le thème n’est qu’un numéro (rires)… Tout le monde sait que la page 39 du Real book, c’est « Autumn Leaves ». Je crois que le Real book est une pièce importante de l’histoire dont on ne parle pas assez. Un livre qui est juste ouvert là, devant chaque musicien de jazz, depuis le milieu des années 1970 et qui fait partie du paysage comme cet arbre à gauche sur le chemin de votre maison. Nous avons tous tellement utilisé le Real book… Quelques uns des moments musicaux les plus riches sont si souvent nés de ce type de situations où vous jouez pour vous, en privé, relax, juste pour le plaisir d’explorer de jolies chansons, sans motif particulier, sans aucune ambition… À la fin d’une longue journée d’exercices, il est bon d’avoir des relations musicales très fortes avec les gens que vous aimez… Le Real book a eu un impact important sur le niveau de la musique de jazz. Auparavant, tous les recueils de partitions étaient très mauvais, imprécis, difficiles à lire… C’était très frustrant de tenter de jouer ensemble à partir de ces livres. Lorsque le Real book est arrivé, il y avait bien encore de petites erreurs, mais la qualité d’impression était très claire, les thèmes choisis tournaient bien, étaient plaisants à jouer et très utiles pour improviser. Et c’est exactement ce que je voulais retrouver pour ce disque.

Jusqu’au choix de la formule orchestrale qui reste très classique…

L’instrumentation trompette, saxophone ténor et section rythmique me rappelle mon passé et les sentiments que j’avais lorsque je découvrais la musique à la fin des années 1950. À cette époque, des groupes comme le quintet d’Horace Silver étaient vraiment très importants pour moi. Il y a également quelque chose dans les sons mêlés de la trompette et du saxophone ténor qui, aujourd’hui encore, m’évoque la poésie du jazz et la force de cette musique qui fait que les gamins oublient tout le reste, oublient les filles, le sport et les voitures… Juste pour l’amitié et le plaisir de jouer… Ça ressemble à l’appel des sirènes… Vous ne pouvez pas résister à ça.

Cette histoire d’amitié explique-t-elle aussi la trace du verre sur la pochette ?

Oui, exactement (rires). C’est un Real book qui a bien servi (rires)… Vraiment (rires)… D’ailleurs, si nous avons réussi à retrouver ce feeling d’une réunion amicale autour d’un verre, c’est aussi parce que ce disque n’a pas été réalisé dans un studio new yorkais sûrement très efficace mais aussi très cher. Nous l’avons enregistré dans le sous-sol de ma maison, l’ingénieur du son est l’un de mes meilleurs amis dans la ville où je vis, et il n’y avait personne… Personne dans la cabine pour regarder sa montre toutes les demi-heures (rires). Nous n’avions donc pas l’angoisse de devoir terminer avant telle échéance, faute de quoi un sacré paquet d’argent aurait filé entre les doigts de quelqu’un. Nous pouvions nous arrêter, nous raconter des blagues et je n’avais même pas de chaussures à enfiler (rires)… J’ai juste mis mes pantoufles (rires)…

Et vous jouiez au lit ?

(Rires). Oh, j’aurais pu (rires)… Il ne m’aurait fallu qu’un long cordon pour relier ma basse à la console de mixage…

Cet album quelque peu atypique reste pourtant distribué par ECM…

C’est étrange, en effet. Mais en fait, il s’agit davantage d’un disque Xtrawatt. Le contrat que nous avons avec ECM leur impose de publier tout ce que nous leur donnons.

Quoi que ce soit ?

Oui. Ils n’avaient pas le choix…

Bon contrat…

Merveilleux (rires)… Bon, sincèrement, je crois que si nous les testions vers des extrêmes, nous aurions peut-être des problèmes… Je m’aperçois maintenant que ce n’est probablement pas le genre de musique que Manfred Eicher aurait choisi… Pas du tout le genre… Mais c’est pour son bien (rires)… Nous l’avons fait pour l’aider (rires)…

Pourquoi avoir publié les partitions sur le livret du disque ?

Le Real book, est plus qu’un simple livre. J’ai mon propre exemplaire depuis sa première parution en 1974 et je l’ai emporté tout autour du monde, chez mes amis, lors de répétitions, dans des stations de ski, dans de célèbres salles de concert en Europe, etc. Ce livre a été partout. Il est donc devenu une sorte d’icône magique pour moi. En montrant mes partitions, j’ai pensé qu’une petite partie de cette magie serait communiquée, même aux gens qui ne lisent pas les notes. J’espère aussi que les jeunes musiciens n’hésiteront pas à jouer ces thèmes, qu’ils les photocopieront, qu’ils se les distribueront. Enfin, je voulais affirmer une position politique : la plupart des gens se bloquent dès lors qu’il s’agit de distribuer des copies de leurs partitions car ils ont peur de perdre leurs droits d’auteur. Mon sentiment, c’est que le jazz doit être disponible gratuitement et aussi largement que possible. J’ai eu quelques thèmes publiés dans le Real book original et je me suis aperçu alors que c’était non seulement bon pour la communauté des improvisateurs, mais également bon pour moi en tant que compositeur. La meilleure chose qui puisse arriver à quelqu’un qui écrit, c’est qu’un musicien qu’il n’a même jamais rencontré prenne son thème, à Tokyo ou à Moscou, le joue, l’aime et le fasse apprécier par d’autres. Ça, c’est un merveilleux cadeau… Lorsque je suis en tournée, des jeunes viennent parfois me voir dans les endroits les plus invraisemblables et me disent : « J’adore ce thème ». Pour moi, c’est une belle récompense qui va bien au-delà de toutes ces petites questions de gestion de droits d’auteur et de paiement de royalties.

Propos recueillis et traduits par Pascal Kober

Repères biographiques

Depuis quelques années, le nom de Steve Swallow est souvent associé à celui de sa compagne Carla Bley avec laquelle il tourne en duo, en trio ou en grande formation. Ce qui ne l’empêche pas de poursuivre parallèlement une carrière de leader (avec des musiciens comme Joe Lovano) ou de sideman, aux côtés d’Henri Texier ou de Rabih Abou-Khahil. Né en 1940 à New-York, le contrebassiste s’est fait connaître au tout début des années 1960, au sein du trio de Jimmy Giuffre, avec Paul Bley (formation reconduite en 1989). On le découvrira ensuite avec Stan Getz et Gary Burton avant qu’il ne rejoigne le big band de Carla Bley à la fin des années 1970. Steve Swallow est l’un des rares contrebassiste de jazz à avoir définitivement abandonné la « grand-mère » au profit de la basse électrique. Un instrument réalisé sur-mesure et sur lequel il a développé une sonorité et un jeu très particuliers, savamment entretenus par sa passion pour la lutherie électronique.

La saga du Real book

En intitulant l’un de ses album Real book, Steve Swallow rend hommage aux créateurs de l’autre Real book, ce recueil de partitions publié pour la première fois en 1974. Cet épais volume de plusieurs centaines de pages recense la plupart des standards du jazz, des plus anciens comme Mood indigo jusqu’aux plus récents comme Spain. Composé de feuillets manuscrits indiquant la ligne mélodique, les accords chiffrés et quelques références discographiques, le Real book a été décliné en de nombreuses variantes : versions en sib pour les saxophonistes, version réduite en petit format pour le voyage (illisible !), Vocal real book pour les chanteurs, etc. Cette véritable bible du répertoire jazz, indispensable à tous les musiciens et constamment réactualisée, est notamment disponible en France chez Amy Lipton, Jazzamy. Noter que Steve Swallow lui-même a publié, avec Jo Anger-Weller, une méthode d’improvisation en français, avec transcriptions de solos et commentaires (JAW Jazz Collection, éditions HL Music).

• Le site Internet de Steve Swallow, Carla Bley et Karen Mantler : cliquer ici.

Entretien paru dans le numéro 529, daté avril 1996 de Jazz Hot et complété, dans la revue, par une large sélection discographique des enregistrements de Steve Swallow en tant que leader ou sideman, établie par Guy Reynard et Yves Sportis.

C’est au pied des Alpes que le compositeur autrichien Franz Schubert (1797-1828) a écrit son Winterreise, probablement son cycle de lieder le plus désespéré. C’est au pied des Alpes encore qu’officie le pianiste et arrangeur

C’est au pied des Alpes que le compositeur autrichien Franz Schubert (1797-1828) a écrit son Winterreise, probablement son cycle de lieder le plus désespéré. C’est au pied des Alpes encore qu’officie le pianiste et arrangeur

La dernière fois que je suis allé écouter les

La dernière fois que je suis allé écouter les

Derrière la ligne bleue des Alpes, pour Elina Duni, il y eut d’abord l’exil. Un pays, l’Albanie, fracassé par tant d’années de dictature. Un grand-père écrivain bâillonné par le régime, une maman elle-même romancière, un papa acteur. Et finalement, le départ de la famille pour la Suisse en 1992. Elina a onze ans. Elle chante. Dès son adolesence, flirte avec les standards du jazz et les Léo Ferré et Serge Gainsbourg du French songbook. Premier CD (Baresha) en 2008. Elle y interprète plusieurs chansons françaises dont une très troublante « Javanaise ». À peine une pointe d’accent. Juste de quoi faire fondre. Sa rencontre avec le pianiste Colin Vallon va tout changer. Et si elle revenait à la musique de son pays natal

Derrière la ligne bleue des Alpes, pour Elina Duni, il y eut d’abord l’exil. Un pays, l’Albanie, fracassé par tant d’années de dictature. Un grand-père écrivain bâillonné par le régime, une maman elle-même romancière, un papa acteur. Et finalement, le départ de la famille pour la Suisse en 1992. Elina a onze ans. Elle chante. Dès son adolesence, flirte avec les standards du jazz et les Léo Ferré et Serge Gainsbourg du French songbook. Premier CD (Baresha) en 2008. Elle y interprète plusieurs chansons françaises dont une très troublante « Javanaise ». À peine une pointe d’accent. Juste de quoi faire fondre. Sa rencontre avec le pianiste Colin Vallon va tout changer. Et si elle revenait à la musique de son pays natal

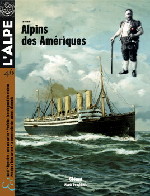

J’ai rêvé de vivre à Montréal. Ou à San Francisco. Comme nombre de gamins : un rêve d’Amériques

J’ai rêvé de vivre à Montréal. Ou à San Francisco. Comme nombre de gamins : un rêve d’Amériques Impressionnante image de couverture

Impressionnante image de couverture

Pas sûr que la cause défendue sorte grandie de cette manifestation de mépris pour la musique. Sûr, en revanche, qu’il y avait là erreur évidente sur la cible. Ce samedi, quelques intermittents du spectacle ont froissé des milliers de personnes dont la réaction, à l’issue de la lecture des revendications, démontrait pourtant l’adhésion à leur lutte. Ce samedi, on a entendu des amateurs de jazz demander la charge des CRS. Demain, quel nouveau 21 avril 2002 calamiteux nous prépare-t-on ainsi

Pas sûr que la cause défendue sorte grandie de cette manifestation de mépris pour la musique. Sûr, en revanche, qu’il y avait là erreur évidente sur la cible. Ce samedi, quelques intermittents du spectacle ont froissé des milliers de personnes dont la réaction, à l’issue de la lecture des revendications, démontrait pourtant l’adhésion à leur lutte. Ce samedi, on a entendu des amateurs de jazz demander la charge des CRS. Demain, quel nouveau 21 avril 2002 calamiteux nous prépare-t-on ainsi Voir aussi une sélection d’images en bas de page.

Voir aussi une sélection d’images en bas de page.